Im Fokus des Forschungsprojekts „i3 screen“ stand eine kombinierte Messmethode aus bioelektrischer Elektrodenimpedanz und extrazellulärer Feldpotenziale, um in höchster Zeitauflösung Kontraktilität und elektrische Reizsignale kultivierter Herzmuskelzellen unter Wirkstoffeinfluss zu bestimmen.

Jeder pharmakologische Entwicklungsprozess neuartiger Arzneimittel ist mit umfangreichen Untersuchungen auf mögliche kardiale Nebenwirkungen verbunden. Erste Indizien dafür können zwar bereits in den frühen Phasen einer Compoundentwicklung durch umfangreiche Screenings mit indirekten elektrophysiologischen Methoden gefunden werden, dies kann jedoch zur vorschnellen Einstellung der Weiterentwicklung bzw. im schlechtesten Fall zum bitteren Ende durch ernüchternde Ergebnisse einer abschließenden klinischen Studie führen. Aus diesem Grund ist ein hochdurchsatzfähiger und aussagekräftiger In-vitro-Ansatz zum funktionalen Screening auf kardiale Risiken dringend erwünscht.

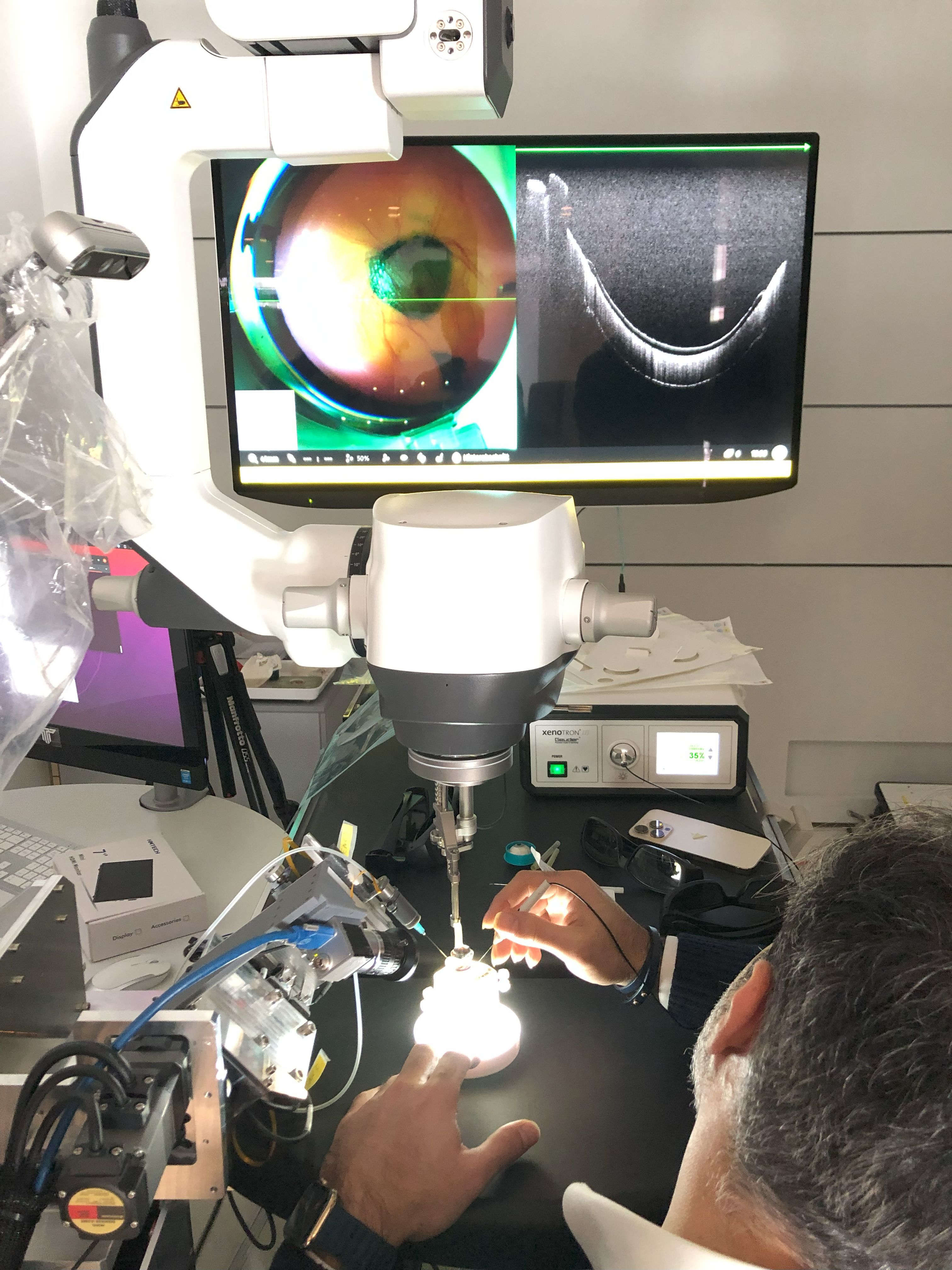

rechts: Diese Kontraktionen können als Modulation des Impedanzsignals gemessen werden. Die Depolarisierung ist gut im EFP-Signal als Spannungsspitze detektiert worden (oben) (Quelle: Nanion Technologies GmbH)

Das Kooperationsprojekt „i⊃3;screen“ setzte hierbei auf eine kombinierte Messmethode aus bioelektrischer Elektrodenimpedanz und extrazellulärer Feldpotenziale, um in höchster Zeitauflösung, aktiv wie passiv, Kontraktilität und elektrische Reizsignale kultivierter Herzmuskelzellen unter Wirkstoffeinfluss zu bestimmen. Die Aufgaben gliederten sich in die Entwicklung hybrider Sensortechnik, die Entwicklung geeigneter Hard- und Softwaresysteme sowie die Einführung unterschiedlicher Zellmodelle.

Die Auswertung des differenziellen Impedanzsignals einer Zellpopulation ist ein sehr neuer Ansatz zur Charakterisierung des Schlagverhaltens von Herzmuskelzellen. Diese Methode versteht sich als Ergänzung zu bisher üblichen Feldpotenzialableitungen, die dem EKG ähnliche Signale liefern. Im Rahmen dieses Projekts konnten erstmals Impedanz- und Feldpotenzialsignale von der gleichen Zellpopulation und der gleichen Elektrode aufgezeichnet werden. Somit konnte der Zusammenhang zwischen dem Aktionspotenzial, welches die Kontraktion einer Herzmuskelzelle auslöst, und der Kontraktion selbst gemessen werden. Dieser lang bekannte Mechanismus ist nun simultan erfassbar und bietet völlig neue Möglichkeiten der Auswertung und Erforschung.

Entscheidend für eine gute Signalqualität sind die Oberflächen- und Materialeigenschaften des Sensorsubstrats und der Elektroden. Anforderungen sind hierbei vor allem Zellkompatibiltät, gute Beschichtungseigenschaften sowie ein möglichst guter elektrischer Zugang zum Zellzwischenraum und dem Nährmedium. Hier konnten durch intensive Kooperation der Projektpartner verschiedene Materialkombinationen evaluiert und optimiert werden.