Bilder vom Gehirn erlauben, neue präklinische, neuropsychologische und klinische Methoden zur Diagnose und Therapie am Zentralnervensystem zu erforschen und zu evaluieren.

Kernspintomographische Bildgebung ist die wichtigste Methode in der neurowissenschaftlichen Klinik und Forschung. Im Projekt BayernBrain3T ist das Ziel, mittels 3-Tesla-Hochfeld-Magnetresonanz-Tomographie bildgebende Methoden für Diagnose und Therapie von Schäden am Zentral-Nervensystem (ZNS) zu entwickeln.

rechts: Gedächtnisleistung und Schmerz werden in unmittelbarer topographischer Nachbarschaft im Gehirn prozessiert und beeinflussen sich daher gegenseitig ganz erheblich

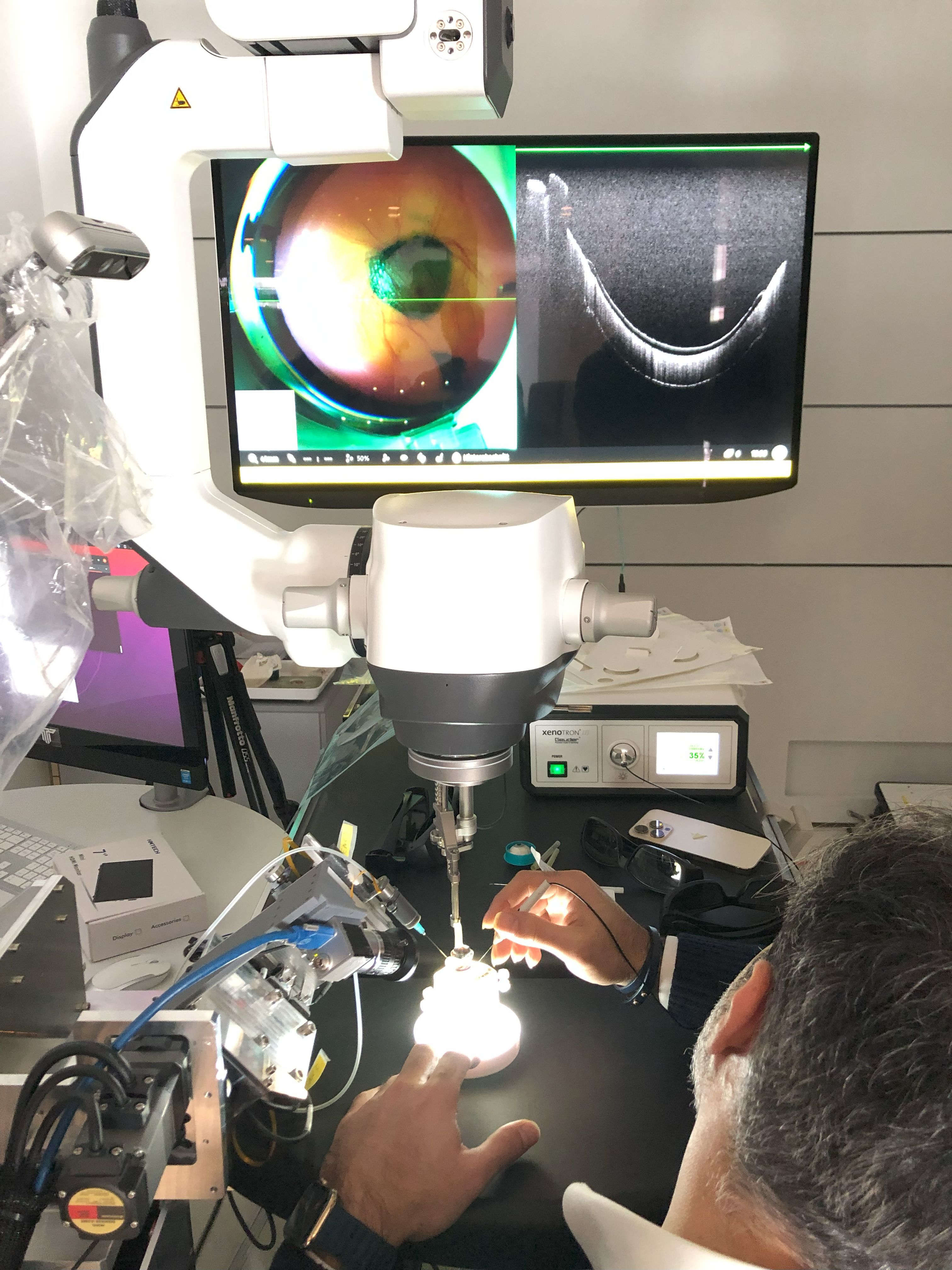

In der Durchführung werden Therapien gegen Gehirnerkrankungen entwickelt: So sollen durch Veränderung der Genexpression patho-genetisch relevante Proteine in ZNS-Tumoren reduziert und zelltherapeutische Verfahrenfür die Reparaturen am ZNS evaluiert werden (etwa Stammzell-Mobilisation bei akutem Schlaganfall). Dazu werden Methoden entwickelt, um neurochirurgische Eingriffe am ZNS besser zu ermöglichen. Insbesondere wurde an der Verbesserung der Wach-Operationstechniken gearbeitet, d.h. maligne Hirntumore in bedeutenden Hirnarealen wie dem Sprachzentrum können erfolgreich operativ entfernt werden.

Außerdem wurde der Zusammenhang von Hirnleistung und Schmerzwahrnehmung untersucht, so auch von Fibromyalgie (chronischer Schmerzerkrankung) und ZNS-Schmerzverarbeitung.

Im präklinischen Tierexperiment wurden mit einem klinischen 3-Tesla-Scanner und spezifischen Spulensystemen für die Schädel- und Rückenmarksbildgebung bei Nagern Standards entwickelt. Die onkologische Arbeitsgruppe zeigte, dass verschiedene Tumorstammzellen bei Glioblastomen, also bösartigen hirneigenen Tumoren, existieren und dass ZNS-Tumore in Nackt-Mäusen effizient behandelt werden können.

Völlig neue Wege werden in der Zusammenarbeit mit der experimentellen Biophysik beschritten, wo Neurowissenschaftler versuchen, neuronale Stammzellen auf ihrer Wanderung durch das Gehirn und ihre Differenzierung kernspintomographisch zu verfolgen. Hier kann nun in Richtung experimenteller Therapieverfahren weiterentwickelt werden.