Als isolierte Orbitabodenfrakturen werden Brüche der dünnen Knochenwand zwischen Augenhöhle (Orbita) und der darunterliegenden Kieferhöhle bezeichnet. Der operative Standard behandelt diese Frakturen durch das Einfügen eines Implantats zwischen Orbitainhalt und der Fraktur. Hierbei kann es beim Schaffen des Zugangs sowie beim Einsetzen der Implantate zu Komplikationen kommen. Zu nennen sind funktionelle Störungen, wie z. B. des Lidschlusses und des Tränentransports, oder, bedingt durch die Druckbelastung des Orbitainhalts währen der Implantation, eine Beeinträchtigung der Sehfähigkeit bis hin zur Erblindung.

Ziel des Projekts war die Entwicklung einer Technologie für eine alternative Operationsmethode, bei der über einen Zugangsweg über den Nasengang zur Kieferhöhle die Fraktur von der Unterseite, also über das Kieferhöhlendach, reponiert werden kann. Dadurch wird der Orbitainhalt nicht unnötig belastet und es verbleibt kein Implantat als teils störender Fremdkörper in der Augenhöhle.

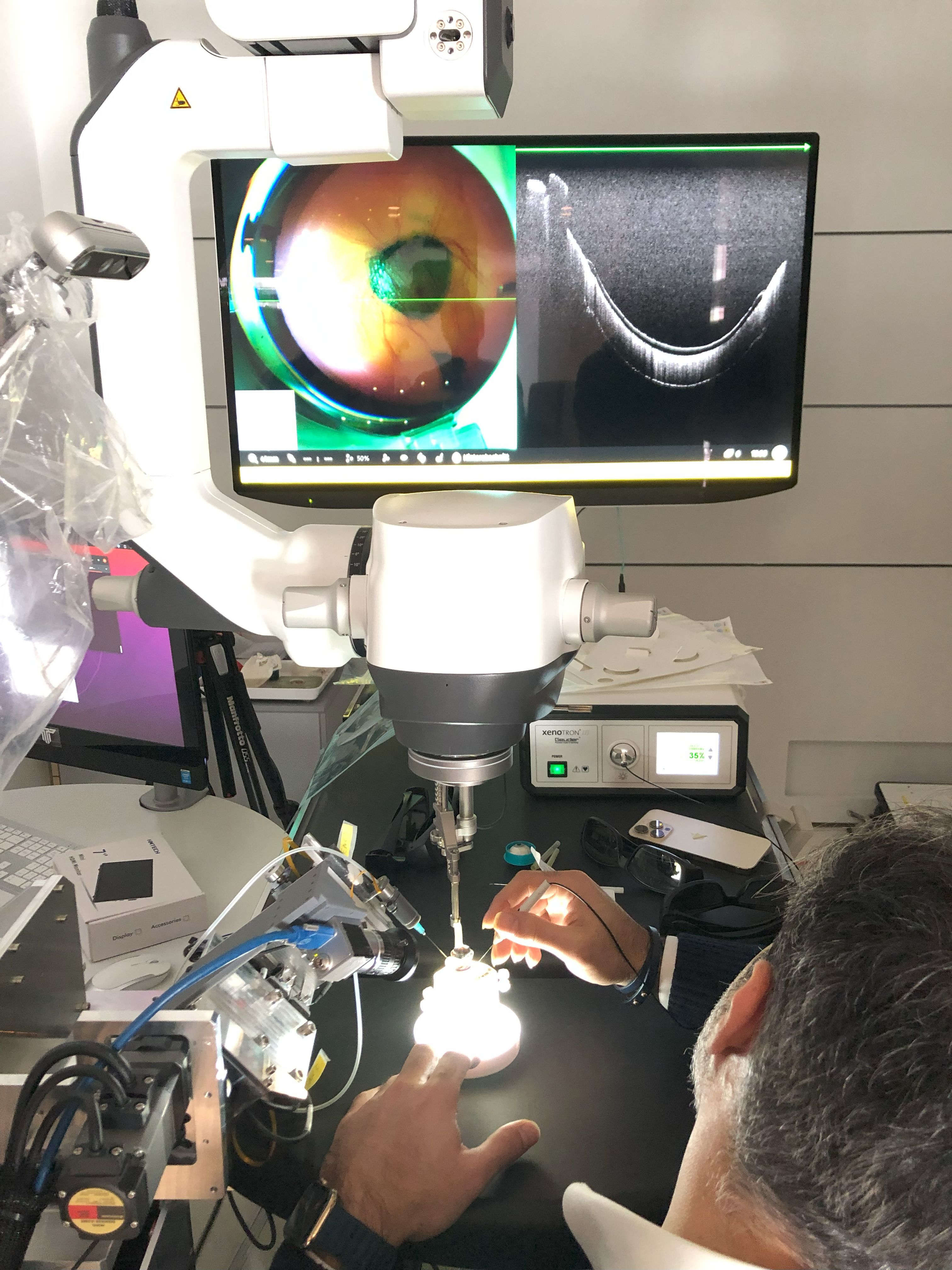

Es wurde ein Demonstrator, bestehend aus einem Implantationssystem und einem Implantat entwickelt, der es ermöglicht, das Implantat aus Titan minimalinvasiv über eine chirurgisch erzeugte prälakrimale Fensterung (d < 10 mm) in der Kieferhöhle zur Fraktur einzubringen. Dort positioniert, wird das Implantat mittels des Implantationssystems in seiner Form vergrößert und in der Kieferhöhle verankert. Durch eine weitere Längung des Implantats kommt es zu einer Brückenbildung und so zu einem Anliegen an der Fraktur. Anschließend kann das Implantat mittels Standard OP Besteck an die Form des Orbitabodens anmodelliert werden und stützt so die Fraktur dauerhaft ab.

Die Funktion und Biokompatibilität des Demonstrators wurden in umfänglichen vorklinischen Versuchsreihen belegt.