In der Pathogenese des Diabetes mellitus Typ 1 spielen unspezifische autoimmunologische Angriffe auf die B-Zellen eine entscheidende Rolle. CD 34neg humane mesenchymale Stammzellen besitzen ein hohes immunmodulatorisches Potenzial und könnten somit einen neuen Therapieansatz darstellen.

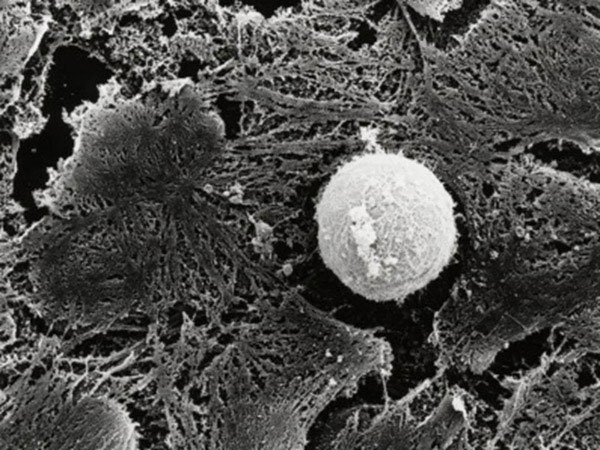

Die Prävalenz des Diabetes mellitus steigt seit den ersten Erhebungen in den 1960er-Jahren kontinuierlich. Nach Zahlen des Deutschen Gesundheitssurvey aus dem Jahr 2012 leiden in Deutschland 9,3 % der Bevölkerung an einem Diabetes mellitus, davon ca. 5 % an einem Diabetes mellitus Typ 1 (d. h. ca 400.000 Patienten). Neue Forschungsergebnisse weisen derzeit darauf hin, dass T-Lymphozyten die Effektorzellen bei der Immunopathogenese des Typ-1-Diabetes sind. Obwohl Antikörper gegen Inselzellantigene in den meisten erkrankten Individuen nachgewiesen werden können, scheint die Rolle der B-Lymphozyten eher in der Funktion als APCs (Antigen Presenting Cells) zu liegen. Die Zerstörung der insulinproduzierenden ß-Zellen wird durch CD 4+-Zellen und Makrophagen vermittelt.

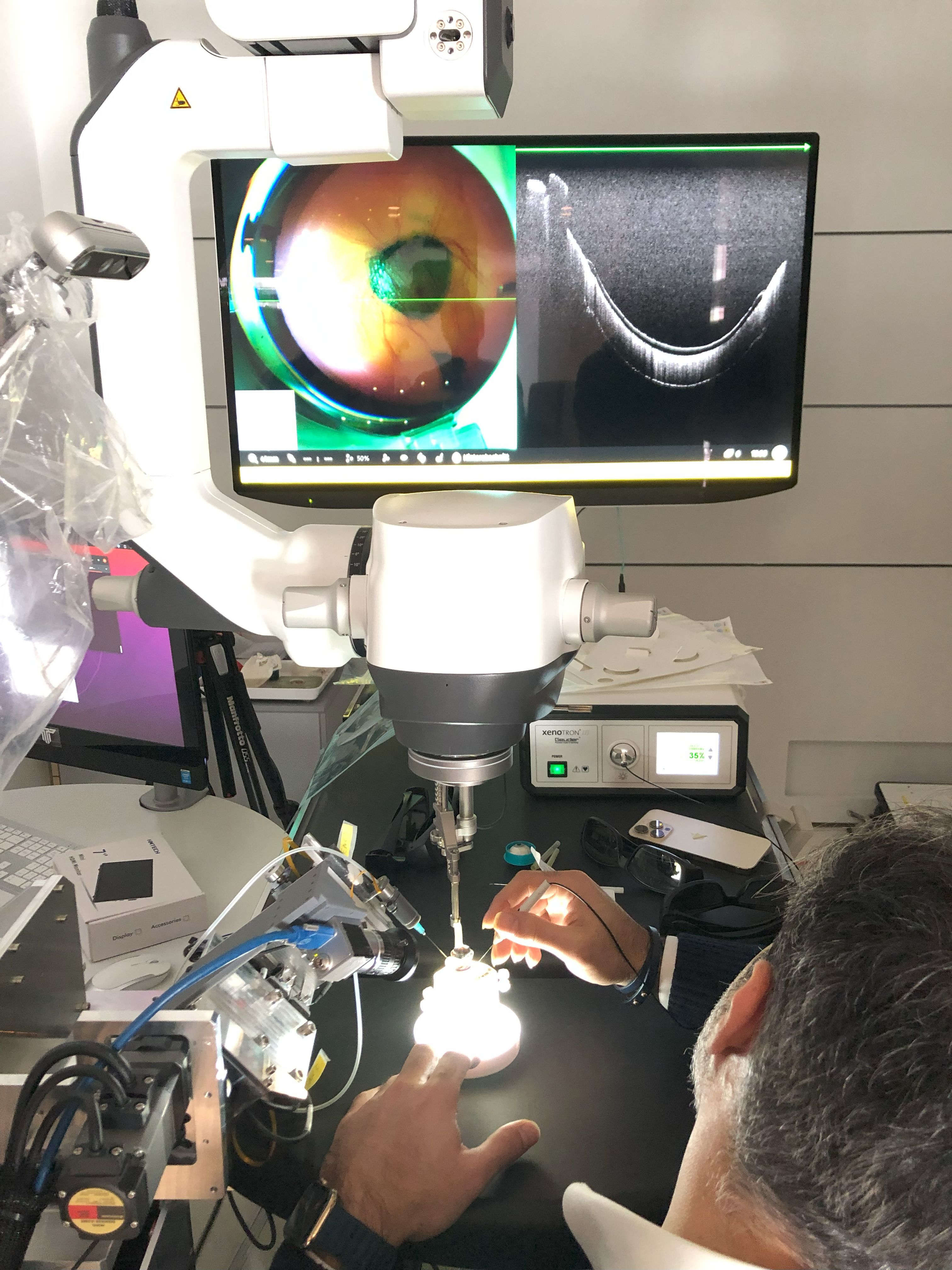

Die bisherige Therapie des DM Typ 1 besteht in der lebenslangen Gabe von Insulin oder in der Transplantation von Pankreata oder Langerhansschen Inseln. Mesenchymale Stammzellen (MSCs) besitzen einige Eigenschaften, die sie zu interessanten Kandidaten für eine Zelltherapie machen. MSCs wirken stark immunmodulierend mit suppressiven Effekten auf proinflammatorische T-Lymphozyten und aktivierenden Effekten auf regulatorische T-Zellen (Treg). Darüber hinaus können sie nach intravenöser Applikation in entzündetes Gewebe einwandern und dort die Vaskularisation steigern und die endogene Betazellregeneration verbessern.

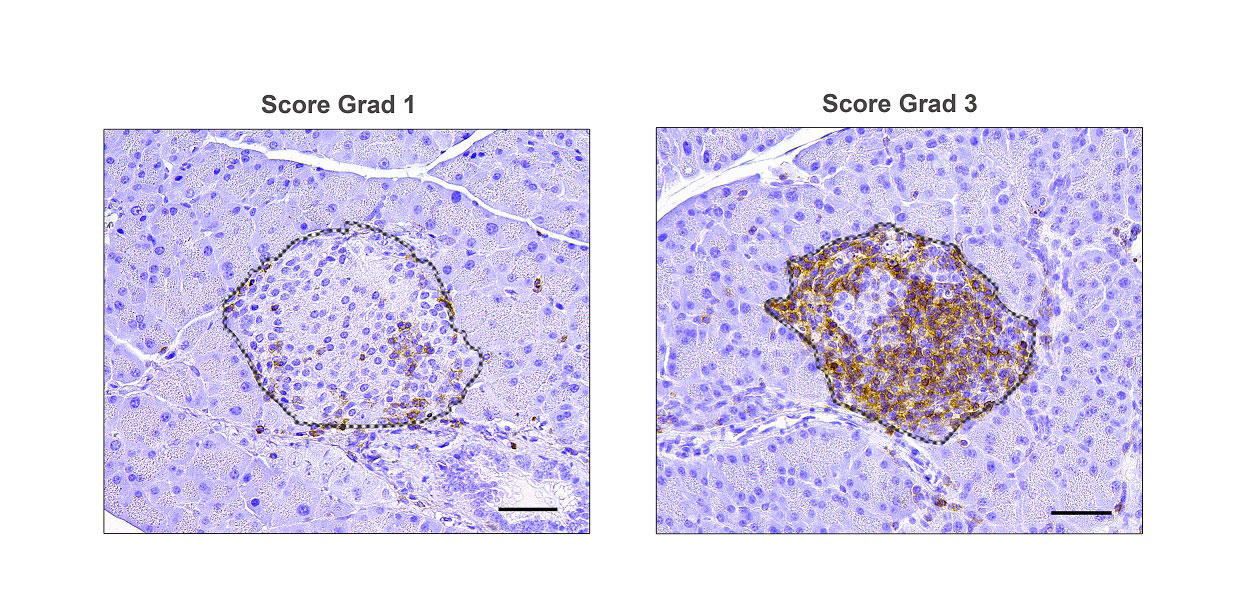

Die weibliche non-obese-diabetic (NOD)-Maus entwickelt in 90–100 % einen spontanen autoimmunen Diabetes, der in vielerlei Hinsicht (Autoantigene, T-Zellantwort etc.) dem Typ-1-Diabetes des Menschen ähnlich ist. In Vorarbeiten konnte gezeigt werden, dass durch die Gabe eines CXCR4-Antagonisten (führt zu einer Freisetzung von Stammzellen aus dem Knochenmark) der Anteil der erkrankten Tiere auf 17 % reduziert werden konnte. Im Rahmen des Projekts soll daher geprüft werden, ob humane mesenchymale Stammzellen (hMSCs) die endogene Restsekretion bei der Diabetesmanifestation noch verbliebener Betazellen im Modell der NOD-Maus schützen können. Darüber hinaus wird untersucht, welche Präparation von hMSCs die Entwicklung des spontanen autoimmunen Diabetes bei NOD-Mäusen verhindern kann.